MATRIX

- danilofantinel

- 22 de dez. de 2020

- 7 min de leitura

Em 1999, o mundo conectado vivia a apreensão tecnológica do bug do milênio. Essa pre-millennium tension projetava uma problemática virada para o ano 2000 que, por um erro de programação computacional, poderia causar uma pane informática generalizada. O apagão cibernético foi evitado, porém as máquinas não deixaram 1999 passar em branco. Pelo menos não no cinema! A ficção científica Matrix fez história ao apresentar o planeta Terra dominado por uma inteligência artificial responsável pela destruição do nosso habitat e pela escravização da espécie humana após a maior de todas as guerras. Naquele final de século XX, pré-Columbine, pré-Battle in Seattle, pré-11 de setembro e definitivamente pré-WikiLeaks, o politicamente correto castrador já vinha desenhando-se na cultura pop do Ocidente, mas estava longe de atenuar a liberdade discursiva no mainstream como ocorre hoje. No período em questão, a grande indústria do cinema norte-americano ainda estava aberta a roteiros de oposição ideológica ao estabelecido.

Talvez por isso, tenha surgido o espaço propício para o lançamento de um filme de veia anarco-punk pulsante, claramente crítico ao status quo, ao poder institucional centralizado e à liberdade vigiada pela hipertecnologia corporativista – pois a espionagem online não é de hoje. Curiosamente, a virulência de Matrix contra as estruturas de controle encontra ressonância em outros longas do mesmo ano, como o cult eXistenZ (1999) e o celebrado Clube da Luta (1999), mas jamais obteve eco similar após o colapso das Torres Gêmeas. E é sobre colapso que trata Matrix, principalmente se a leitura da trama for feita sob uma ótica política. O longa aborda o ocaso da moral humana, das organizações programáticas e das representatividades civis por meio de uma alegoria acerca do líder que se opõe a um poder maior, simbólico, que oprime corpos e escraviza mentes em proveito próprio. Entretanto, esqueça a ingenuidade. Se Hollywood fechou um olho para o enredo político inconformista, antissistema e potencialmente subversivo, abriu o outro para os cifrões que uma produção visualmente inovadora poderia render. Como de fato rendeu.

Exibindo uma ópera contemporânea com dezenas de citações à cultura pop – especialmente ao cinema –, à mitologia, à filosofia, à religião e ao pensamento político-econômico, a obra cyberpunk das irmãs (naquela época, ainda irmãos) Lana e Lilly Wachowski fundamenta-se em um roteiro bem amarrado, que utiliza a melhor tecnologia visual da época para apresentar uma visão sombria sobre relações de poder. Mas, para realizar o filme, a produção foi amplamente financiada pelo corporativismo capitalista do entretenimento – em uma típica contradição conceitual do novo milênio. A história do conflito entre homens e máquinas, que dotadas de inteligência artificial voltam-se contra seus criadores para dominá-los e usá-los como fonte de energia, utiliza a conhecida jornada do herói estabelecida por Joseph Campbell – pensador criticado por teóricos do imaginário por sua leitura superficial do universo mitológico. No filme, as diretoras aplicam a estrutura mítica elaborada pelo antropólogo norte-americano (adotada desde Star Wars) para traçar o ciclo de desafios de Neo (Keanu Reeves) durante sua odisseia. Neo, cujo nome é um anagrama para “one”, é definido como o "único", o "escolhido", o messias esperado pelo grupo de resistência às máquinas para assumir a liderança na derradeira batalha entre as culturas humana e cibernética.

Hacker introspectivo, mas revoltado assim como tantos de sua linhagem, incluindo o icônico Case, de Neuromancer, obra de William Gibson que funda o termo cyberpunk, ou mesmo a gélida Lisbeth Salander, da trilogia Millennium, de Stieg Larsson, Neo desconfia de tudo e de todos. Sabe que algo está errado em seu cotidiano enfadonho, mas não entende exatamente o que. Passa horas em frente ao computador buscando respostas, mas não consegue formular as devidas perguntas. Em seu desconforto, alterna insônia com sono profundo, dormência e alerta, em um movimento pendular desgastante. Porém, quando consciência e inconsciência misturam-se a realidade deixa de ser confiável. Nesse torpor cognitivo, as dúvidas de Neo aumentam quando o personagem recebe em seu desktop uma mensagem simples, mas enigmática: “Matrix tem você. Siga o coelho branco”. O paralelo com Alice no País das Maravilhas é um convite para entrar em uma espiral sem volta. Em sua confusão de sentidos, acaba conhecendo Trinity (Carrie-Anne Moss), hacker old school que o vigiava e que o instiga lançando novos questionamentos sobre sua condição nebulosa.

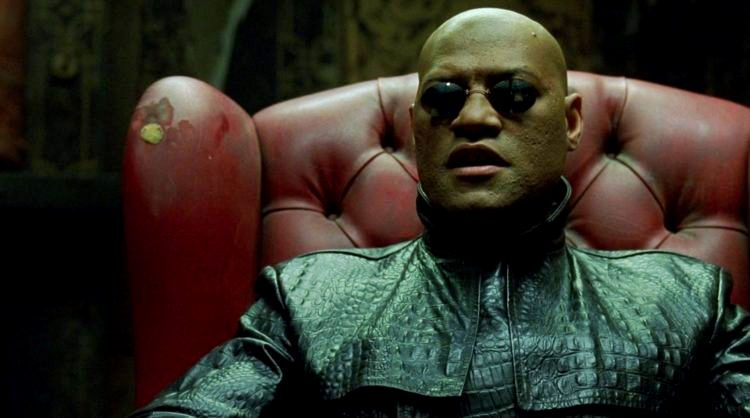

Emissária do mentor Morpheus (Laurence Fishburne) e cujo nome alude à Santíssima Trindade, Trinity amplia as inquietações de Neo ao afirmar que ele corre perigo sem saber o motivo. Mais do que isso, mostra conhecimento sobre as inquietações do protagonista ao apontar que a resposta que tanto busca refere-se a uma pergunta que ele já sabe formular, pois ambas o cercam cotidianamente. Para elaborá-la, basta olhar ao redor com mais atenção. Mas o que está ao redor? Tudo. O todo. E o que é o todo senão o próprio mundo no qual Neo não se encaixa? Então o mundo é Matrix? “O que é Matrix?”, questiona o personagem como quem pergunta qual o sentido da vida. E este é o ponto central da trama.

Neo apreende o real sentido da vida ao perceber que não vive no mundo concreto que imaginava existir, mas sim em um simulacro criado por Matrix. Um mundo virtual tido como real por pessoas que dele compartilham, mas que não o vivenciam, pois experimentam apenas sua esfera ficcional, irreal, projetada por máquinas conectadas àquelas mesmas pessoas, cujas mentes estão aprisionadas em um inconsciente profundo. Nesta simulação interativa mediada por computadores, Matrix gerencia uma representação do mundo que existia antes da guerra justamente para manter nesta esfera artificial a projeção ilusória de humanos livres - ao passo que as versões "reais" destes humanos vivem escravizados no mundo concreto, destruído e permanentemente negado aos próprios homens.

Todos os aspectos dessa não-vida em Matrix são irreais, a começar pelo ano em questão. Neo não está em 1999 como pensava, mas em um futuro inaudito arrasado, semelhante à distopia do O Exterminador do Futuro (1984). No presente fílmico de 2199, como estima Morpheus, os humanos que restaram não nascem como antes, mas são criados dentro de úteros mecânicos em grandes campos de produção de pessoas sem ter consciência disso – em uma referência ao Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. No mundo concreto destruído pelas máquinas, fora de Matrix, humanos são apenas fonte de energia mantidos em uma lavoura gigantesca, alimentados por cabos umbilicais e alienados de sua condição escrava. Para manter uma aparente normalidade, Matrix cria a ilusão de que os homens estão no comando de tudo ainda em 1999, quando na verdade não passam de matéria em combustão em um planeta colapsado.

Lilly (ex-Andy) e Lana (ex-Larry) Wachowski reuniram ideias oriundas de quadrinhos, literatura, cinema, animes, de antigos escritos de fé e de modernos estudos científicos para criar um mundo impactante destinado primeiramente ao entretenimento, mas passível de análises mais detalhadas. Sua obra pode ser observada como uma alegoria crítica a uma superestrutura estabelecida que oferece nada muito além de uma realidade ficcional, na qual o poder de consumo (pela compra) e de decisões políticas secundárias (pelo voto) maquia liberdades controladas. Matrix, o filme, denuncia a anulação das individualidades, a massificação das diversidades e a consumação das personalidades ao expor o comportamento de manada de grande parte das populações, teleguiadas por sonhos ilusórios de autodeterminação. O longa aponta que, muitas vezes, vivemos a falsa percepção de que estamos à frente de nossas vidas quando na verdade seguimos caminhos pré-determinados por outros, com pouca liberdade de escolha. Além disso, faz um alerta para esquemas que aprisionam mentes enquanto alegam libertá-las.

Se conforme o longa produzimos muita energia para domínios hegemônicos, o que ganhamos em troca não seria muito diferente de uma promessa de normalidade e de felicidade – algo próximo do que sugere o materialismo histórico de Marx e Engels. O convite ao despertar definitivo de Neo, que remete ao próprio acordar simbólico do público, está expresso nas palavras de Morpheus, personagem cujo nome remete ao deus grego dos sonhos e que, no longa, personifica parte essencial da resistência às máquinas: “Você já teve um sonho sobre o qual teve certeza que era real? E se você não conseguisse acordar? Como saberia a diferença entre o sonho e a vida real?”. O que poderia ser uma premissa para A Origem (2010) é na verdade o chamado de Neo, que finalmente se desconecta de seu estado de suspensão alienada para aceitar seu desafio heroico de liderança messiânica, assumindo assim seu papel de escolhido. Se Alice sonha para afastar-se da realidade e entrar no País das Maravilhas, Neo acorda do sono para deixar a virtualidade e adentrar o mundo real. É neste ambiente concreto e não em uma esfera de sonhos programados por computador que a resistência humana se organiza. Porém, é na realidade virtual de Matrix (ou na sua irrealidade) que a guerra contra as máquinas deverá ser travada – mas apenas por aqueles despertos, conscientes de sua condição rebelde, opositora, única via pela qual o embate é possível.

É curioso como um dos principais títulos do mainstream dos últimos anos forja um discurso nitidamente revolucionário, anárquico e antissistema sob a tutela de um dos quatro maiores estúdios de Hollywood. Por outro lado, não chega a espantar a incongruência do discurso do roteiro frente aos astronômicos lucros obtidos com bilheteria, marketing e merchandising – técnicas capitalistas exploratórias alinhadas ao que o enredo pretende criticar. Matrix vive na (da) matriz que imaginou condenar. Seja como for, o longa de Lana e Lilly Wachowski ainda se firma como um dos últimos suspiros criativos de fundo político-filosófico que o cinema de entretenimento industrial made in USA foi capaz de elaborar seguindo seus próprios padrões de produção. No mundo pós-11 de setembro, não há muito mais espaço para a subversão entre as grandes bilheterias. Uma prova? Confira os títulos (e o teor) da lista das cem maiores bilheterias mundiais e veja que Matrix Reloaded (2003), segundo filme da trilogia e catapultado com o impacto do longa de 1999 (mas sem o mesmo peso crítico), amarga a 57ª posição do ranking. Seu antecessor, ao contrário, nem aparece no levantamento.

As duas abas seguintes alteram o conteúdo abaixo.

Comentários